|

Préliminaires

:

De

1943 à la

Libération, l'occupant allemand

enferma des prisonniers dans les caves du château,

transformées pour l’occasion en cellules. Cette prison souterraine

servit par la suite d’aire de jeux (interdits) aux enfants. Les murs

étaient couverts d’admirables tableaux tracés à la craie de couleur.

L’entrée

principale du château était fermée par une énorme porte de bois à

double battant, épaisse de dix centimètres et haute de trois mètres.

Malgré

son énorme masse, elle s’ouvrait facilement sur un hall d’entrée qui

aurait pu loger un appartement entier. Après

la débâcle allemande, les habitants du quartier de La Valentine, firent

des raids sur le château et détruisirent les relais électriques et la

plupart des sanitaires. Aucune robinetterie présente dès l'origine ne

fonctionna jamais. pourtant ces anciennes demeures étaient toutes

équipées d'un système encestral appelé "bélier hydrolique" qui

permettait de faire circuler l'eau parfois sur des hauteurs importantes

sans mécaniques compliquées, faciles à entretenir.

Au lendemain de la dernière

guerre

mondiale, Marseille affrontait une grave crise du logement. Des

quartiers entiers étaient à reconstruire. Pour y

faire face, la municipalité n’hésitait pas à suggérer ces vieilles

demeures totalement dépourvues du plus élémentaire confort.

L'installation

des premiers

squatters :

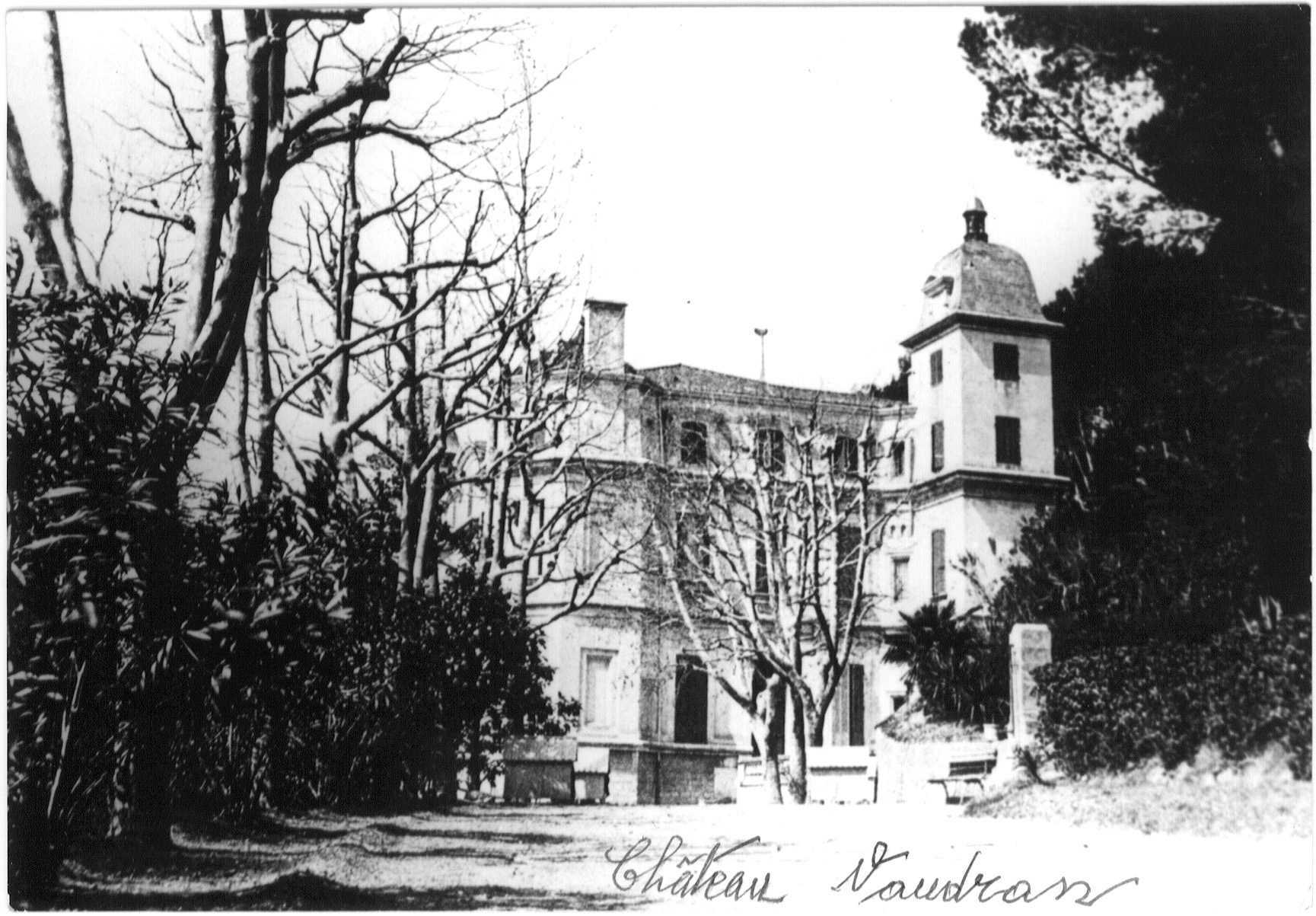

Ma famille s'installa en 1949 dans le château dont une

aile était déjà occupée par plusieurs familles maghrébines. Pour

y accéder à partir du village de La Valentine (11ème

arrondissement de Marseille) il fallait suivre le canal en direction du

quartier de "La Bouquière" par la "route des trois Lucs à La Valentine"

. A

droite on prenait l'impasse des Vaudrans (abusivement baptisée au

pluriel - le domaine de Vaudran s'édicte au singulier), on longeait le

vieux cimetière,

traversait des champs puis le bois du domaine de Vaudran.

L'entrée, désormais soixante-huit impasse des vaudrans, était

matérialisée par

deux énormes piliers soutenant une

épaisse grille en fer forgé, constamment ouverte. Sur plusieurs

centaines de mètres, les arbres, de très vieux cèdres, ne laissaient

jamais filtrer

le soleil tant ils

étaient denses. La route, goudronnée par les allemands, s'était

détériorée en

larges plaques sous l'effet des eaux de ruissellement. Les

ramures des conifères s'arrondissaient en tunnel au

dessus de nos têtes. La traversée de

la forêt devenait une véritable épreuve dans l’obscurité. Je

n'avais que onze ans en CM² et il m'arrivait parfois de manquer de

soins

dans mon travail scolaire. Il y a 50 ans, l'école de la

République était impitoyable.

La punition favorite des enseignants

était la retenue. Il s'agissait de refaire le travail baclé le soir

après 17 heures sous la surveillance du maitre. Il occupait un

appartement de fonction à l'école. Il n'était pas rare d'être libéré

deux

heures après la fin de l'école. En marchant d'un bon pas, il fallait

bien 1/2 heure pour parcourir les trois km qui me séparaient du

château.

J'arrivais donc sous ces terribles cèdres vers dix-huit heures. En

hiver il fait

déjà nuit. Je devais obligatoirement passer devant les ruines d'une

énorme batisse qui m'effrayait beaucoup. Les squatters du château

l'avaient baptisée "la maison cassée". Et un soir, fatigué de devoir

encore franchir ces obstacles, je décidais de choisir un autre chemin :

une voie privée bien dégagée mais qui avait l'inconvénient de passer

devant la propriété du riche paysan local un certain André (nom de

famille). Madame André m'attendit au bout du chemin pour

m'interdire le passage. Elle resta sourde à mes protestations. Dans la

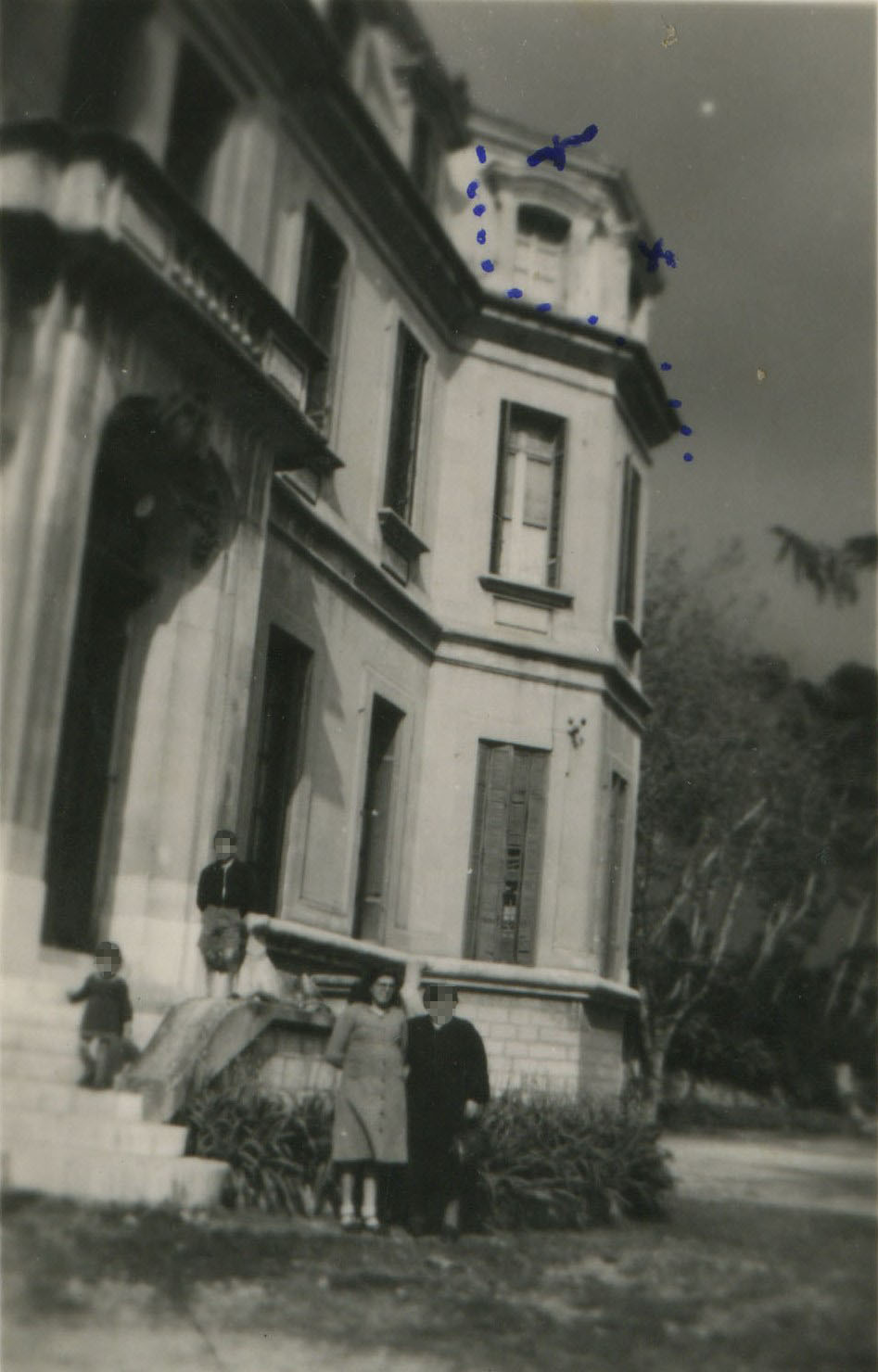

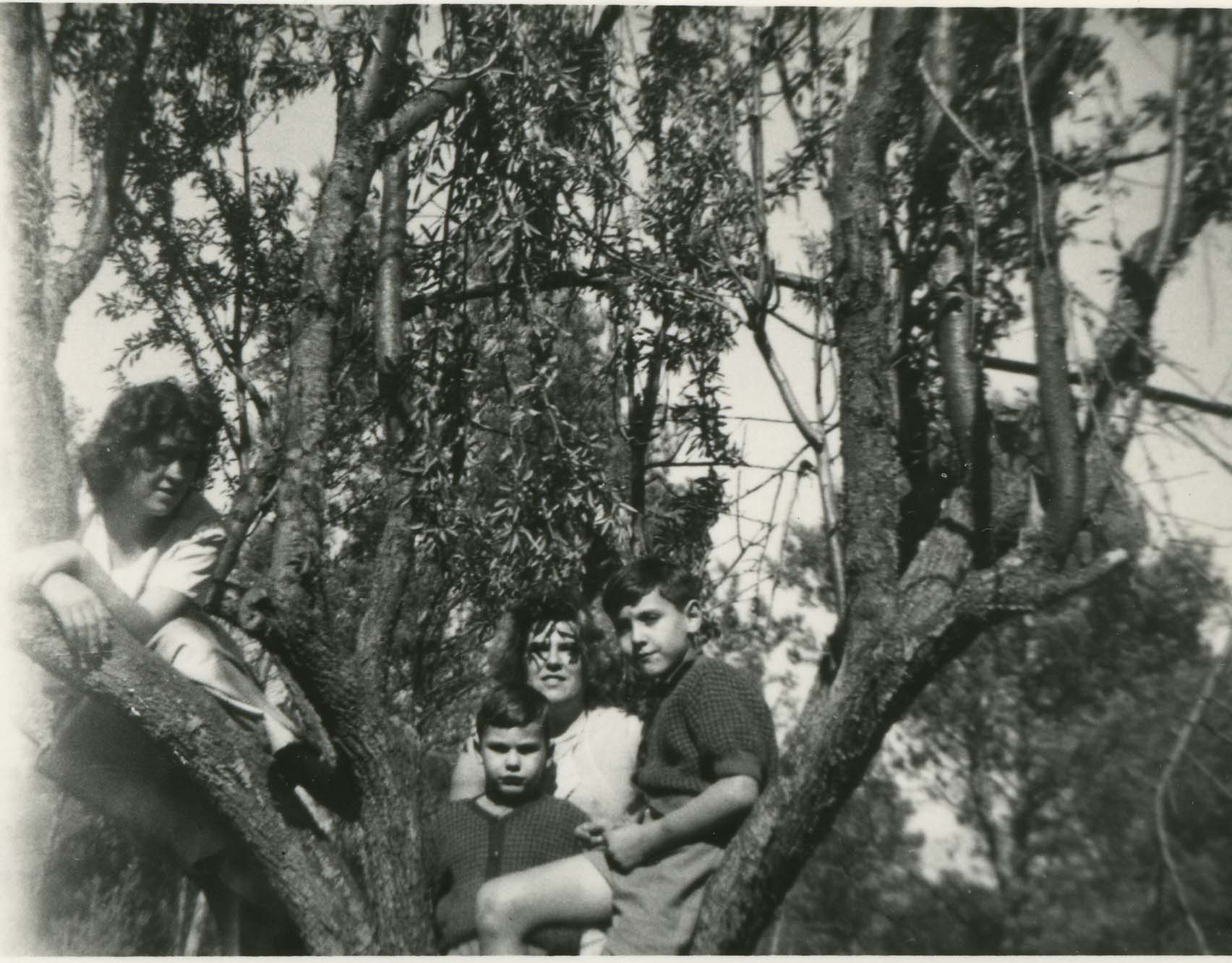

photo (figure 4) du présent, se trouvait un escalier conduisant

directement à la ferme des André, sous le château. Il n'était point

question d'impertinence à l'égard de cette famille, la seule de la

région à disposer d'un téléphone. Notre fratrie, de santé fragile,

avait souvent recours au service de ces gens pour appeler un

médecin.

L'histoire des André

est assez insolite : Elle possédait des

terres agricoles qui furent submergées après la mise en service du

barrage de Serre-Ponçon en 1959. En échange elle obtint une large

propriété issue de l'ancien domaine de Vaudran, désormais propriété de

la ville de Marseille. Les familles squattant le château observaient

une évidente neutralité envers les André dont la réputation de dureté

et d'intransigeance n'était pas à démontrer. Pour le dire simplement,

les André nous méprisaient profondément et le montraient bien. La

famille se

composait de 3 garçons de 8, 11 et 12 ans. Même si les parents étaient

agriculteurs, il n'y avait pas mystère : ils appartenaient à la

bourgeoisie locale, sure d'elle, de son droit et de ses moyens.

Cette neutralité se poursuivait jusqu'à l'école primaire ou nos rares

contacts verbaux avec les frères André étaient limités par leur

arrogance naturelle. Les André étaient une famille de riches.

Mais revenons au château ! Passée la lourde porte d’entrée, on

pénétrait dans le grand hall (que

nous appelions entre nous "le couloir") avec son carrelage à damier.

Sur le mur du fond, les allemands avaient peint une carte de l’Europe.

Je me souviens encore d’elle malgré sa disparition depuis

42ans. Elle était très bien exécutée. Je fus longtemps étonné des

drôles de noms donnés à nos villes - et pour cause - elles étaient

écrites en Allemand. Le mur de gauche affichait une phrase peinte en

lettres gothiques. Je me souviens encore

des premiers mots : « Inder

Ingabe…...Lieben……Je l'avais relevée quelque part avec l’intention

affirmée de la faire traduire un jour…...je l'ai perdue. Peut-être

qu’un jour je découvrirai une photo……vous qui lisez ces lignes, si vous

possédez cette photo, n'hésitez

pas à m'envoyer une copie.. Au

rez de

chaussée, le couloir desservait à gauche une famille composée des

parents et de 3 enfants déjà adolescents. A droite vivait un vieux

couple sans enfant. Je me souviens encore du nom de l'homme :

Barthélémy FERER. D'origine espagnole, tous deux avaient conservé un

accent "à couper au couteau". Notre logement était situé au premier

étage. Comme toutes ces vastes demeures du siècle passé, beaucoup de

place disponible était perdue par d'immenses escaliers desservant de

non moins immenses couloirs intermédiaires sur lesquels se cotoyaient plusieurs

portes d'entrée ; toutes à double battants et hautes de 3 mètres. Les

plafonds culminaient à 3 mètres 50 ou 4 mètres. Ces grands volumes

amplifiaient les sons, encore aggravés par la sale habitudes de

certains résidents : en guise de fermeture automatique des portes, ils

avaient installé....des tendeurs. Chaque entrée s'achevait toujours par

un violent claquement de porte qui raisonnait à l'infini dans les

couloirs.

Des

conditions de logement d'un autre

âge :

Notre

appartement se composait de deux uniques pièces mesurant au moins

vingt-cinq m²

chacune. Mes parents avaient pu se procurer un emplacement en

façade avec un grand balcon situé juste au dessus du perron de l'entrée

principale. Entre 1954 et 1955, les squatters musulmans quittèrent les

lieux, libérant toute l’aile droite du château. J’ignore ou ils étaient

partis mais une chose est certaine : ils furent bien plus avisés que

les autres dont les conditions en ces lieux étaient spartiates, même

pour les années cinquante, jugez plutôt : une absence totale

d'électricité. L’éclairage était assuré par des lampes à pétrole. Le

chauffage utilisait le charbon, héroïquement livré(en raison de l’état

de la route) par un commerçant du quartier de La Valentine appelé

ROSSO. Le bois mort récolté dans la forêt environnante assurait le

complément. Mais la pire des corvée restait l’eau. A un

kilomètre de là, un bassin avait été probablement créé pour les besoins

des plantations. Alimenté par une citerne dont on ignorait la

provenance du circuit la maintenant toujours pleine, il offrait un

bout de tuyau par lequel filtrait un filet sans pression. Remplir un

modeste seau de dix litres demandait au moins cinq minutes et le reste

à

l’avenant. Il fallait ensuite trainer ces seaux jusqu’au château.

Bien trop jeunes pour assurer ce travail, nous ne pouvions

qu‘accompagner nos parents ou rouler une grosse lessiveuse pleine d’eau

montée sur une méchante carriole bricolée par notre père. Cette

démarche devait se reproduire au rythme de l’usage que nous faisions de

l’eau. L’été, elle devenait presque quotidienne. L'essentiel du marché

en produits frais se faisait auprès des maraîchers environnants,

encore nombreux.

Le petit village de La Valentine contenait à peu près

l'essentiel des commerces susceptibles de satisfaire les besoins les

plus immédiats. Les grands magasins, ou les établissements très

spécialisés étaient implantés au voisinage de la

Canebière. S'y rendre était une expédition. D'abord franchir à pieds

les trois kilomètres séparant le château du village de La Valentine ;

prendre un bus de la Régis des transports locale jusqu'à la petite gare

de La Blancarde (plus de dix km d'une circulation de centre-ville très

dense) ou, du boulevard Chave, on prenait le célèbre (à l'époque)

tramway "68" un réseau terriblement utile car il conduisait gràce à un

tunnel ferrovière long de huit cents mètres, à la gare de Noailles,

appelé

également gare de l'Est. Elle aboutissait au centre de Marseille, à

quelques encablures de la Canebière et du marché de "la rue longue" ou

on pouvait se procurer à peu près n'importe quoi.

Je n'ai jamais vraiment intégré la culture

"marseillaise" : Mon père niçois et ma mère charentaise, ne

souhaitaient pas m'entendre adopter le "phrasé" marseillais. Chez nous

point de "té vé" (tiens regarde) de "cacarinette" (coccinelle) de

"chevingum" (chewing gum) de "dégun" (personne) ou de l'horrible "mon

vier" (grossièreté très marseillaise prononcée à tout bout de champ

exprimant le "membre viril") etc...etc...

Tous les cinq ou six ans ma

mère

nous entrainait rejoindre sa

famille d'origine dans la banlieue de Cognac en Charente à quelques

huit cents

kilomètres de Marseille. Je n'ai jamais connu pire expédition à partir

du château Vaudran. Chargés de valises et de paquets divers (parfois

avec le chien) il fallait rejoindre le bus de La Valentine à pied et

descendre au terminus gare routière du Cours Joseph-Thierry. De

là on rejoignait, toujours pédibus et chargés comme des mûles, la

grande gare Saint-Charles distante d'au moins trois km. Il fallait

prendre

le "rapide" Vintimille-Quimper qui roulait toute la nuit pour arriver à

Bordeaux au petit matin vers sept heures. Mes parents préféraient

rouler

la nuit. Les enfants pouvaient dormir, allongés sur les banquettes des

compartiments à l'ancienne. Je revois encore la longue file des

voyageurs entre chaque arrêt ; se postant devant l'entrée de notre

compartiment et lançant à mes parents "c'est pas normal ça" tout en

montrant

ma soeur et mes frères plongés dans un profont sommeil. C'était leur

manière de protester contre les dormeurs qui monopolisaient plusieurs

places assises. Dans l'immense gare de Bordeaux c'était la course pour

attraper la correspondance tantôt

vers Saintes, vers Angoulême ou la petite gare (disparue depuis bien

longtemps) de Beillant ou nous arrivions après dix-huit heures de

voyage.

Notre périple s'achevait en

taxi jusqu'à la ferme de mes

grand-parents maternels. C'était parti pour trente à quarante-cinq

jours de ballades

dans les champs, de baignades ou de pêches dans les superbes affluents

du fleuve Charente. De retour à Marseille, nous avions pris

l'accent pointu des charentais.

L'effrayante école primaire de La Valentine

Peu d’enfants ont dû parcourir autant de

chemin que nous pour rallier l’école primaire de La Valentine. (plan

d'accès de l'école)

Située aux confins des entrepôts de l’usine de

soda « Phénix », elle était à trois kilomètres de notre logement. Le

repas

de midi était pris en commun à la cantine de l’école. L’école primaire

de La Valentine, comme pour beaucoup d’enfants du quartier, a laissé un

très mauvais souvenir. Dans

les années 1958/1962, les enseignants

de l'école primaire de La Valentine laissaient les enfants se faire

piétiner par une horde violente plus ou moins téléguidée

par trois frères. Mal

surveillée, elle livrait

littéralement ses

élèves les plus jeunes à la brutalité de cette bande issue de certains

quartiers de La Valentine. Composée d’une vingtaine de préadolescents,

elle était entraînée par trois voyous qui se reconnaîtront facilement :

« Calou », le plus jeune et le plus vicieux ; « riri » l’aînés, presque

adolescent il était le plus calme. Mais très solidaire de ses deux

frères il n'hésitait jamais à cogner les plus faibles.

Mais Robert,

surnommé « gros » par ses camarades

était de très loin le plus violent. Personne ne peut imaginer le nombre

d’enfants que cette brute âgée de 13 ou 14 ans, a pu massacrer.

Je me souviens d’un certain GALLICCHIO, âgé de 8 ou 9 ans, qu’il a

presque étouffé en le serrant de toutes ses forces. Il a fallu

transporter le garçon auprès du médecin local. Entre 1958 et 1962,

cette bande a fait subir un véritable calvaire à ceux qui avaient le

malheur de se trouver dans leur colimateur. Pendant les

récréations, la quinzaine d' enseignants, se rassemblait au milieu de

la cour et bavardait tandis que les autres se faisaient

abîmer. Les frères "A", et surtout « gros », avait inventé un jeu très

subtil qui consistait à hurler « moulon » chaque fois qu’un enfant

tombait à terre. Pour les non marseillais, un "moulon" est un

amas, un tas ou un monticule, etc... Des dizaines de mômes de sa bande

(bien sûr les plus grands et les plus forts) plongeaient sur

l’infortuné et constituaient un paquet compact jusqu’à ce que plus

personne ne puisse tenir sur le sommet de la pyramide ainsi constituée,

pendant de longues minutes. Vous imaginez l’état de celui qui se

trouvait

dessous. Lorsque,

affolé de se voir visé par la bande, vous alliez vous plaindre au

groupe d'enseignants bavards, vous écopiez immédiatement d’une punition

: le fameux piquet. Ainsi vous étiez parfaitement à la disposition de

la horde qui pouvait vous asticoter sans courir. Combien de fois ne me

suis-je pas retrouvé ainsi puni puis frappé puis re-puni car

l’institutrice ne voyait que moi qui tentait de quitter le « piquet »

qui m’avait été assigné sans jamais voir ceux qui me tourmentaient. Le

pire restait à

venir avec la longue récréation entre midi et 14 heures, après le

déjeuner. Nous étions tous placés sous la surveillance indolente d’une

grand-mère, la dame S. qui ne s'intéressait qu’à son petit-fils

présent. Je la revois encore assise sur sa chaise à l'ombre d'un

platane au milieu de la cour. Elle passait son temps à tricoter,

gardant son petit-fils à côté d'elle (on sait jamais avec ces

petits voyoux qui frappent tout le monde). Mais devant

aussi peu de surveillance, c’était une véritable curée dans la cour de

récré. « gros », « calou » et sa bande s’en donnaient à cœur joie. Oui

c’était une bien belle école primaire celle de La Valentine, avec

monsieur Carminati à sa tête.

A une certaine période de l'année

scolaire, je n'ai

jamais compris comment naissait le mouvement, ni pourquoi il cessait,

pendant les récréations tous les enfants de l'école se mettaient à

jouer aux billes. Un jeu assez particulier. Au point qu'il n'avait pas

cours dans des écoles voisines d'à peine quelques kilomètres de là. Le

jeu consistait à s'asseoir par terre, jambe allongée. On posait une

bille en verre dans le demi-cercle ainsi formé. Il existait toutes

sortes de billes dont les plus belles étaient appelées "agates"

avec différentes couleurs. Plus la bille avait pour son propriétaire de

la valeur, plus il augmentait la distance de tir. Le jeu consistait à

atteindre cette bille avec des billes en terre de moindre valeur.

C'était un spectacle de voir tous ces gamins assis par terre appelant

le client à venir tirer sur sa bille dans des intonations proches des

marchandes des 4 saisons. Puis de voir d'autres enfants passer de l'un

à l'autre choisissant la bille la plus belle en jaugeant la distance

exigée par le propriétaire. Après avoir proposé une bille en verre, le

propriétaire qui avait la chance de récolter plusieurs billes en terre

parce qu'un tireur maladroit avait manqué plusieurs fois sa cible,

pouvait à son tour aller tirer d'autres billes. Les meilleurs tireurs

récoltaient le plus de billes. Le nec plus ultra était de récupérer une

énorme bille en verre que nous appelions "gallo". Dans d'autres régions

on l'appelle "calot". La distance imposée était importante et il

fallait tirer le gallo non plus avec des billes en terre mais des

billes en verre. (pour information il existe 9 tailles différentes de

billes en verre). Le propriétaire du gallo autorisait plusieurs tireurs

en même temps. Quelque fois cela finissait mal quand la bille était

touchée par plusieurs participants.

Robert A...,

vers la fin de cette période, s'amusait

à provoquer une forte émulation en jetant des billes en verre tout en

hurlant un mot tiré du patois provençal "à la rabaille" qui voulait

dire "à la mêlée". Dans la cour d'école tous les enfants se jetaient

sur les billes. "Gros" et son frère "riri" recommençaient cette

distribution chaque année. Tous les enfants ? Pas tout-à-fait. Les

élèves que ces messieurs avaient dans le nez n'étaient pas autorisés à

participer à "la rabaille". "riri" se foutait un peu de qui récupérait

les billes mais pas "gros" qui se précipitait sur l'infortuné gagnant

et reprenait "sa" bille puis recommençait à la lancer. Jusqu'à ce que

le jeu lasse les participants qui n'avaient aucune chance d'obtenir une

de ces billes. Quand les deux frères n'avaient plus de billes, la

plupart avaient été récupérées par les préférés. Personnellement je

n'ai jamais tenté de près ou de loin de participer à ce jeu car ayant

la certitude de me ramasser un mauvais coup de M. "gros"

Ma mémoire

fourmille encore d'anecdotes dans nos

relations avec le château et ses occupants ou l'école primaire de La

Valentine (avenue de la Tirane). Sauf erreur, les horaires de notre

école de garçons (dans les années soixante à Marseille pas de mixité)

étaient 8h30-11h30 le matin puis 14h-17h

l'après-midi. En 1961, pendant plusieurs semaines, presque tous les

soirs, Robert A. et ses deux copains (et voisins) les frères VERNE

m'attendaient en embuscade sur le chemin du retour. Postés dans un

champ à une centaine de mètres de l'entrée du domaine de Vaudran, ils

m'obligeaient presque tous les soir à me battre contre l'un des frères

VERNE

ayant sensiblement mon âge. L'aîné des deux frères et Robert A.

affichaient trois ou quatre ans de plus que moi. Il s'agissait

d'individus frustes et violents accusant un retard scolaire de

plusieurs années. Ils appartenaient à cette catégorie

d'adolescents qui attendaient leurs quatorze ans pour

quitter l'école et se mettre au travail (dans les années 60

l'obligation scolaire se limitait à quatorze ans. Les seize ans

survinrent bien

plus tard)

J'avais la chance d'être plus

fort que mon

adversaire. Après nous être roulé dans l'herbe plusieurs minutes,

immanquablement une voiture survenait sur la route. La petite bande

préférait se volatiliser dans la nature pour éviter les ennuis. En 1961

j'avais 10 ans. Ce type de bagarre enfantine ne laissait pas de trace

sur moi. Sauf peut-être quelques tâches vertes sur les vêtements

provoquées par le frotement sur l'herbe. Mais elle provoquait dans mon

esprit une grande fébrilité qui m'habitait jusqu'au château distant de

quelques centaines de mètres. Je me souviens en avoir informé mes

parents à plusieurs reprises, sans succès. En ce temps-là, qu'un enfant

se fasse casser la figure par d'autres élèves n'inquiétait pas les

parents outre mesure.

Je n'étais pas le seul enfant à

pâtir de la stupidité insondables des

frères VERNE ou de Robert A. Jamais ce dernier ne m'a brutalisé,

seulement humilié. La différence de gabari entre nous était très

importante à son avantage.J'avais dix ans. Il en avait treize ou

quatorze. Nous

l'appelions tous "gros" mais ce surnom était usurpé. Il n'était

pas gros du tout ; c'était une montagne de muscles, un hyper nerveux

qui n'hésitait

jamais à se manifester. Il était doué d'une force considérable pour son

âge.

Si je n'ai jamais souffert de sa violence, en

revanche il y en avait un dans ma classe qui ne pouvait pas en dire

autant. J'ai oublié son prénom. Il se nommait DELEGLISE. Là encore deux

frères étaient scolarisés à l'école primaire de La Valentine. Ce

dernier était le plus jeune. Son calvaire dura des mois. A l'école,

tout se sait. Nous savions tous que Robert A. avait une dent

contre lui et le pourchassait partout ou il le rencontrait. Une après

midi, vers 14h30. D... rentre en retard en classe. Bouleversé et

très énervé, il présente une large marque bleue sous un oeil. Il

raconte qu'une fois de plus Robert l'a coincé avant qu'il ne rentre

dans la cour de l'école et lui a administré plusieurs coups de poings

au visage. Il jure qu'à la sortie il va aller se plaindre auprès de la

gendarmerie de La Valentine. Dans les années 50, le bureau de

poste de La

Valentine était encore une baraque en pré-fabriqué abritant le cour

préparatoire de l'ancienne école primaire avant qu'elle ne s'installe

définitivement avenue de la Tirane. Après la construction de la

nouvelle école, la classe fut remplacée par une brigade de gendarmerie

qui dura quelques années. Nous avions l'habitude d'apercevoir un

gendarme de faction à l'entrée de cette brigade.

La

vengeance, un plat qui se

mange froid :

Je

ne sais pas

trop comment s'est terminée cette série d'agressions

dont fut victime D.... Durant les grandes vacances de l'été 1962,

ma famille eut la bonne idée de m'expédier 2 mois à Nice chez une

tante. Notre déménagement était imminent. Mes parents, comme tous

les squatters logés dans le château Vaudran, avaient effectué de

nombreuses démarches pour tenter d'être relogés dans des logements plus

dignes et surtout plus confortables (je rappelle que nous n'avions ni

électricité ni eau ni aucune commodité et que le village le plus proche

était à trois km d'un chemin difficilement carrossable). La guerre

d'algérie faisait rage. Mon père se tenait informé en temps réel grace

à l'installation d'un poste à galène fonctionnant sur pile. Le faible

signal audio obligeait le port d'écouteurs (on dirait maintenant un

casque). un million et demi de "pied-noir" allaient être rapatriés sur

la métropole. Plus de quatre cent mille restèrent à Marseille avec le

secret espoir

de revoir un jour l'Algérie Française.Des centaines de logements neufs,

plutôt des cités d'urgence au confort minimaliste, étaient en voie

d'achèvement dans les quartiers Nord de la ville. Nous faisions partie

des "mal logé" prioritaires. Je savais donc dès le début de l'année

1962 que je vivais ma dernière année à La Valentine et sa sinistre

école primaire. Ensuite ?....mystère ! mes parents pouvaient être

relogés n'importe où dans Marseille. A cette époque je ne me rendais

pas vraiment compte de la structure sociale de Marseille. Dans cette

ville où le soleil brille trois cents jours par ans (la plus

ensoleillée de

France) aujourd'hui encore il n'existe que deux types de logements :

les résidences louées ou vendues à des prix largement hors d'atteinte

des moyens de mes parents smicards et les HLM où s'entasse toute la

misère du monde. Mais il me tardait d'être relogé dans un appartement

ou l'électricité et l'eau courante n'étaient pas un vain mot.

Pour en revenir à Robert A..., en décembre 1961 vers quinze heures, mon

père m'avait déposé en scooter à proximité de l'école après une petite

visite médicale. Je devais rejoindre ma classe au plus vite. Devant la

grille d'entrée de l'école était stationnée une petite voiture dont

j'ai oublié la marque et le type. Au moment ou je m'apprétais à

franchir le portail, je vis Robert et deux ou trois individus, des

habitués de sa bande, fermer rapidement le capot de cette voiture.

J'ignorais totalement ce qu'ils avaient bien pu lui faire.

J'ignorais même s'ils y avaient fait quelque chose d'ailleurs. Mon

après midi à l'école s'est achevée sans incident. Mais c'est le

lendemain matin que tout s'accéléra. Une institutrice de l'école des

filles (une école qui touchait la nôtre) faisait le tour des classes de

l'école de garçons pour y délivrer le message suivant : quelqu'un avait

gravement endommagé sa voiture hier. En réaction, si les coupables ne

se dénonçaient pas, elle assurait priver de cadeaux de fin d'année

toutes les petites filles de sa classe. Une réaction fort injuste pour

des enfants qui n'avaient rien fait de mal. Il faut savoir qu'à cette

époque, la mairie de Marseille offrait chaque année à Noël à tous les

enfants du primaire une poche contenant mandarines, chocolats, nougats

et autres sucreries. Pour les plus petits des classes du cours

préparatoire et du cours élémentaire, des jouets étaient également

offerts.

Cette enseignante était furieuse. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris de

lever le doigt. La nouvelle année 1962 allait

arriver dans quelques semaines. Je savais que mon séjour dans cette

école allait s'achever. Et j'ai balancé Robert A. en racontant ce que

j'avais vu la veille. J'avais fait le

rapprochement entre la présence de cette bande à proximité de

la voiture et les dégradations qu'elle avait subie. Je ne me

rendais pas bien compte des risques que je prenais. Le lendemain, A.

et sa bande étaient plantés mains derrière le dos face à un mur. Tous

pleuraient à chaudes larmes. Mais aucun d'entres eux n'exerça de

représailles. Le directeur de l'école de garçons (Carminati) et la

propriétaire du véhicule prirent leurs dispositions pour que je

ne sois jamais inquiété. Ce fut une façon de me témoigner leur

gratitude. Les vacances scolaires de Noël passèrent puis la rentrée et

les grandes vacances. Je n'eus plus jamais à me plaindre des

agissements de Robert et sa bande. Plus tard, après avoir été relogé

dans le 13eme arrondissement, quartier des Olives, il m'arrivait de me

rendre à pieds au canal qui longeait le château Vaudran, désormais en

ruine. Avec quelques amis nous prenions le bain dans les eaux courantes

de ce petit canalet. Il nous arrivait d'y croiser Robert et sa

bande, venus faire la même chose que nous. Il n'y eut jamais de

confrontation ultérieure. On se contentait de s'ignorer.

En 1962, la

mairie de Marseille avait acquis d'immenses terrains dans les quartiers

Nord

pour y loger en urgence l'afflux important des pieds-noirs. Devant le

danger

représenté par l'état alarmant du château Vaudran, nos familles furent

relogées

dans ces vastes cités-ghettos. Nous étions cinq

enfants dans les deux pièces de notre appartement du château. Pour me

montrer

que le sol se creusait dangereusement, mon père faisait rouler une

bille sur

les belles tomettes rouges. Elle filait rapidement contre les plinthes.

Les

quelques familles de squatters avaient tenté de nombreuses demandes de

relogement. Il devenait urgent d'évacuer tout le monde.

Cette année de

juillet 1962, j'avais onze ans. Mes parents furent relogés dans la cité

HLM des

Olives, avenue des Poilus. J'étais à Nice

chez une sœur à mon père. Je n'ai découvert mon nouveau quartier qu'un

mois

plus tard. Les corvées

d'eau étaient enfin terminées ; électricité dans toutes les pièces ;

chauffage à mazout. De

nouvelles corvées nous attendaient pourtant : la bouteille de gaz

butane (pour

une raison que j'ignore, mon père ne voulut jamais utiliser le gaz de

ville

pourtant bien plus commode) et surtout les jerricans de mazout de 10

litres

chacun pour l'unique chauffage de l'appartement.

Le confort de

notre nouvelle résidence n'a jamais fait oublier "mon" château. Avec

quelques camarades nous avions l'habitude de nous y rendre à pied. Il

fallait

compter environ quatre kilomètres en empruntant la Traverse du

Commandeur

(les

Olives) puis la Route d'Enco de Botte (3 Lucs), la traverse de La

Langouste.

Nous arrivions dans le vaste domaine de Vaudran-La Salette (on ne sait

pas trop

ou commence l'un et ou s'arrête l'autre). Nous arrivions au château par

le

grand bassin qui desservait l'unique point d'eau de l'époque.

Un

terrible drame dans le bassin du château Vaudran :

Ce lieu fut le

témoin d'un drame. Cela peut paraître curieux ! pourtant malgré mes

trois

ans, je

n'ai jamais oublié la scène de ce dimanche d'été 1954. Toutes les

familles du

château se pressaient autour du bassin pour la corvée dominicale d'eau

ou de

lessive. Le bassin circulaire avait dû servir de réservoir pour le

château dans

sa jeunesse. Il arrivait parfois qu'il fût plein à ras bord. J'ignore

qui

manœuvrait les vannes (je ne sais même pas ou elles se trouvaient

d'ailleurs) Ce dimanche-là

le bassin était plein. Les hommes les plus âgés s'y baignaient parfois.

Un

garçon de huit ans du nom de Brachet (j'ai oublié son prénom) se

penchait

au bord

du bassin pour capturer des têtards. J'entends encore les femmes lui

crier sans

cesse de ne pas se pencher. Puis soudain le drame. Vu mon âge, je ne

comprenais pas ce qu'il se passait mais ma mémoire a fortement imprimé

la scène

suivante : ma mère me pris par la main et m'entraina vers le château en

courant.

Mon père était

resté sur place avec les autres. Plus tard nous apprîmes que "le petit

Brachet" était mort noyé. En chutant dans l'eau il avait remué

énormément de vase. Les nageurs qui s'étaient précipités dans l'eau

pour le

repêcher ne parvenaient pas à le retrouver. Quand le corps fut remonté

il était

trop tard.

Ses parents

occupaient la petite maison située à l'entrée du château Vaudran à

gauche, tout

de suite après les deux colonnes qui soutenaient la grille. On appelait

cet

endroit "la maison du concierge". Par rapprochement la famille

Brachet était devenue "la famille du concierge". Ce qu'ils n'étaient

probablement pas. Je pense que le drame ne fut pas étranger à leur

départ vers

l'inconnu. Par la suite nous fumes habitués à voir cette maison fermée

à tout

jamais. Dans ma petite tête je me disais que nous serions bien mieux

dans cette

maison qui devait bénéficier de tout le confort moderne.

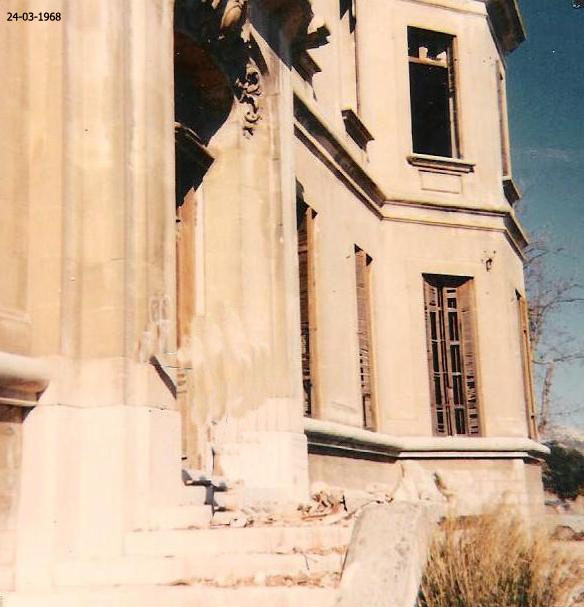

La

destruction du château :

A partir de

1975, je rendais régulièrement visite à "mon" château

pour voir "comment il allait". Cette fois j'était accompagné de mon

épouse ; quelquefois par des éléments de ma famille ; puis avec nos

enfants.

Les propriétés à l'abandon se faisaient déjà rares dans le Marseille

des années

70. C'était aussi une occasion de "prendre le bon air" comme on dit à

Marseille. Cette fois plus

de longs parcours à pied. On venait en voiture jusqu'au "champ" Nous

appelions ainsi une grande prairie située à quelques centaines de

mètres de

l'entrée principale du domaine. Puis nous poursuivions à pied les deux

ou

trois cents

mètres qui nous séparaient du château dont on apercevait déjà les

cheminées.

En

1976, un de

ces dimanches, un

terrible détail me saisit à la gorge : en garant notre voiture dans le

"champ" je ne me rendis pas compte tout de suite que quelque chose

avait changé ! Quand nous prîmes le dernier chemin d'accès légèrement

montant,

je ne vis pas "mon" château. Je me revois encore partant en courant

vers lui. Il avait disparu ! A sa place une large fissure dans la

petite

colline

contre laquelle il était appuyé. Le château Vaudran n'était plus. Mon

épouse

tentât de me consoler comme elle pouvait. Je n'ai jamais oublié ce

jour.

Pourtant je savais qu'il viendrait. L'édifice faisait l'objet d'un

arrêté

municipal de péril. Un accident était possible à tout moment.

Par la suite

nous continuions à nous rendre de temps en temps dans le domaine de

Vaudran.

Jusqu'à ce que d'importants travaux de terrassements marquent

définitivement la

fin de la récréation.

Mais je n'en

avais pas terminé avec les châteaux : Puisque le mien n'était plus là

nous

prîmes l'habitude de nous rendre dans la grande et belle propriété du

château

de la Buzine, ancienne acquisition de Marcel-Pagnol. Là encore, des

travaux

marquèrent de nouveau la fin de la récréation par l'implantation de

dizaines de

villas.

|

Requiem pour un château